Urbane Wärmewende: Potenzial von Großwärmepumpen besser nutzen

Großwärmepumpen in städtischen Wärmenetzen können Kohle und Gas ersetzen. Noch nutzen Stadtwerke die effiziente und klimafreundliche Option selten. Eine Studie beleuchtet die Potenziale aber auch Hürden und zeigt nachahmenswerte Beispiele.

04.06.2024 – Viele Wärmenetze mit Großwärmepumpen im zweistelligen Megawatt-Bereich findet man in nordeuropäischen Ländern, wo Strom im Vergleich Gas günstig ist – und der politische Rahmen etwa über die kommunale Wärmeplanung passend gesetzt ist. Aber auch in Deutschland steige mittlerweile die Zahl der Projekte, in denen Großwärmepumpen, Wärmespeicher, nachhaltige Wärme, Abwärme und Wärmenetze zusammen gedacht werden und beispielsweise für die Bundesländer Brandenburg und Sachsen Vorbild sein könnten, berichten Forscher des Fraunhofer IEG in einer im April abgeschlossenen Studie, die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung finanziert wurde.

Das Potenzial wäre aber viel größer, allerdings liegen auch Hemmnisse im Weg, so die Studienautoren. „Unsere Studie macht Möglichkeiten von Großwärmepumpen für die Wärmeversorgung von Gebäuden und Stadtteilen deutlich“, erläutert Fabian Ahrendts, Studienautor am Fraunhofer IEG. „Pionierprojekte zeigen, dass die Großwärmepumpentechnik bereits eine erprobte und einsatzbereite Technologie ist.“

Beteiligungsmodelle und Wirtschaftlichkeit prüfen

Die Auftragsstudie solle kommunalen Verantwortungsträgern und Hauseigentümern, aber auch Umweltgruppen und Mieterorganisationen eine bessere Grundlage für ihre Entscheidungsfindung in der Wärmewende geben, erklärt die Geschäftsführerin der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Daniela Trochowski. So stärkten etwa partizipative Formen des Wärmepumpen- und Wärmenetzbetriebs etwa in Form von Energiegenossenschaften die öffentliche Akzeptanz und beschleunigten Projekte, heißt es in der Studie. Ein weiterer förderlicher Aspekt sei die passende Betriebstemperatur, die die Effizienz und damit die Wirtschaftlichkeit maßgeblich bestimme. Auf dem Land erleichtere die direkte Anbindung von Solar- und Windanlagen die Umsetzung.

Bessere Regulierungen schaffen

Auf der politischen Ebene wäre eine planbare CO2-Bepreisung ein Instrument, um den Umstieg auf die nachhaltige Wärmeversorgung zu fördern, erläutern die Studienautoren. Auch ein Netzentgeltdesign, dass den systemdienlichen Einsatz der Großwärmepumpen im Stromnetz fördert, gehöre in den Werkzeugkasten der kommunalen Wärmeplanung. Ebenso die rechtliche Regelung des Datenzugriffs auf und der Datenbeschaffung für Wärmequellen- und Potenzialkataster und mehr behördliche Vorgaben wie finanzielle Anreize für Bürgerbeteiligungen an Projekten.

Bezahlbar, effizient und umweltfreundlich

Das Fraunhofer IEG hat mit der Arbeit nachgewiesen, dass Großwärmepumpen nicht nur höchst effizient sind, sondern sich auch für einen gemeinwohlorientierten Betrieb über Stadtwerke, städtische Eigenbetriebe, Wohnungsgenossenschaften bzw. dörfliche oder Bürgerenergie-Gemeinschaften eignen. Sie seien nicht die eine beste Lösung, schreibt das Fraunhofer Forscherteam, könnten aber gerade in städtischen und verdichteten Gebieten – neben dezentralen Wärmepumpen und unvermeidbarer Abwärme – einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Wärmewende bezahlbar, effizient und umweltfreundlich zu gestalten.

In Skandinavien oder Frankreich sind Großwärmepumpen bereits relevanter Bestandteil des Wärmemixes. Im dänischen Esbjerg baut beispielsweise das bayerische Unternehmen MAN eine Großwärmepumpe mit einer thermischen Leistung von 60 Megawatt, die 100.000 Einwohner – das entspricht etwa ca. 25.000 Haushalten – klimafreundlich versorgen wird.

Wärmepumpen vor Wasserstoff

Damit sie endlich auch in Deutschland ankommen, könnten bspw. Sachsen und Brandenburg hier Pionierarbeit leisten, meinen die Forscher. Die Studie weist daher Gesetzgeber, Kommunen und Energieversorger – auch aus sozialen Gründen – auf die Preis- und Verfügbarkeitsrisiken des grünen Wasserstoffs für den Gebäudebereich hin.

Denn sowohl aus sozialen wie aus ökologischen Gründen sollte bundesweit verhindert werden, mahnen die Studienautoren, dass Kommunen oder Energieversorger im Wärmebereich riskant auf grünen Wasserstoff statt auf Wärmepumpen setzen. Dieses Gas werde extrem knapp und teuer sein, einige Industriebereiche bräuchten es dringender. Im Fall von Wärmepumpen-gespeisten Wärmenetzen als clevere Alternative wird deren Hochlauf umso besser gelingen, wie Bund und Länder missbrauchsanfällige Gesetzeslücken im Verbraucher- und Mietrecht schließen, so in der AVBFerwärme-Verordnung und der Wärmelieferverordnung.

Handlungsempfehlungen für die Nutzung von Großwärmepumpen

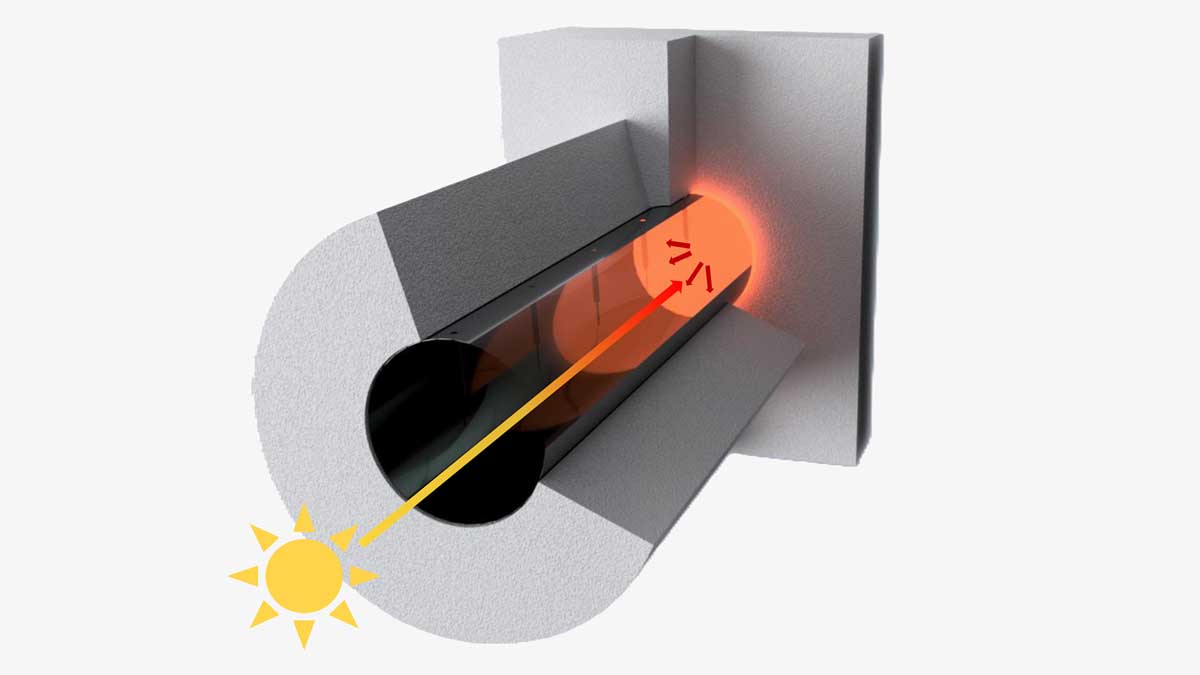

Die Studie stellt insgesamt die Rolle der Großwärmepumpe in Wärmenetzen vor und beschreibt Vorreiterprojekte, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten. Darauf aufbauend beschreibt sie die Potenziale der verschiedenen Wärmequellen für Großwärmepumpen in Sachsen und Brandenburg. Hier gebe es neben natürlichen Gewässern beispielsweise Tagebauseen als Wärmequelle. Aber auch Wärme aus Abwässern, Umgebungsluft, Rechenzentren, Industrieprozessen oder Geothermie können Wärmepumpen zum Laufen bringen. Wärmespeicher und Wärmenetze müssen dafür neu- oder ausgebaut werden. Zudem betrachtet sie die Rolle von Bürgerenergiemodellen für die Umsetzung der lokalen Wärmewende. Konkret leitet sie zusammenfassend folgende Handlungsempfehlungen ab:

- Preissignale als Steuerungselement betrachten: etwa das Verhältnis von Strom- zu Gaspreisen, planbare CO2-Bepreisung und zeitvariable Netzentgelte

- Genehmigungsverfahren straffen: etwa für die Nutzung von Oberflächengewässern, Abwasser und die Errichtung von Wärmespeichern

- rechtliche Stärkung der Kommunen bei der Datenbeschaffung für die kommunalen Wärmepläne

- Einführung eines Bürgschaftsprogramms für Wärmenetz-Lösungen von Stadtwerken und Bürgerenergiegesellschaften

- verpflichtende Einbindung von Bürgerenergiegesellschaften in die kommunale Wärmeplanung

- Bonuszahlung für Kommunen, in denen Nahwärmegenossenschaften entstehen