Debatte auf Berliner Energietagen: Aufgaben und Potenziale der Berliner Wärmewende

Seit Anfang Mai ist die Berliner Wärmeversorgung wieder offiziell in öffentlicher Hand. Was können die verschiedenen städtischen Strukturen zur Wärmewende beitragen? Auf den Berliner Energietagen wurde über Aufgaben und Potenziale diskutiert.

17.05.2024 – Es ist das größte Fernwärmenetz Westeuropas. Rund ein Drittel der Berliner:innen werden über die Leitungen mit Wärme versorgt. Seit Anfang Mai ist die Fernwärmeversorgung offiziell wieder in Hand des Landes Berlin. Zuvor, von 1997 an, wurde die Fernwärme privatwirtschaftlich betrieben, zuletzt durch die Vattenfall Europe Wärme AG. Initiiert durch ein Bürgerbegehren und der Ankündigung von Vattenfall selbst, die Wärmeversorgung veräußern zu wollen, wurde Ende letzten Jahres bekannt, dass das Land Berlin diese zurückkauft und damit rekommunalisiert.

Offiziell abgeschlossen wurde die Rekommunalisierung vor zwei Wochen. Der Kaufpreis betrug 1,39 Milliarden Euro, für Netze und Heizkraftwerke. Mit dem Verkauf wurde aus der Vattenfall Wärme Berlin AG das privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen BEW Berliner Energie und Wärme, das sich nun hauptamtlich um die Berliner Wärmewende kümmern soll. Dabei befindet es sich im vollständigen Eigentum des Landes Berlin, das im Aufsichtsrat sitzt.

Alle relevanten Bereiche in öffentlicher Hand

„Die Voraussetzungen waren nie besser“, sagte BEW-Vorstandsvorsitzender Christian Feuerherd auf einer Podiumsdiskussion der Berliner Energietage. Mit der Daseinsvorsorge aller relevanten Bereiche in öffentlicher Hand, habe Berlin nun alles in der Hand, die Wärmewende sektorübergreifend voranzutreiben. Die Berliner Wasserversorgung wurde bereits 2012 und 2013 rekommunalisiert. Mit den Berliner Stadtwerken ging 2014 ein kommunales Energieversorgungsunternehmen an den Start, dass sich auf die Erneuerbare Stromversorgung konzentriert. 2021 ging das Berliner Stromnetz wieder in öffentliche Hand über.

Der Geschäftsführer der Stromnetz Berlin GmbH, Erik Landeck, mahnte eine bessere Kommunikation der Wärmewende gegenüber den Berliner:innen als auch untereinander an. „Kommen sie auf uns, das Stromnetz, zu“, so Landeck. Aktuell wird das Fernwärmenetz noch überwiegend mit Heizkraftwerken auf Basis von Gas und Steinkohle gespeist. Künftig sollen mit Strom betriebene kleinere und größere Wärmepumpen einen erheblichen Teil der Berliner Wärmeversorgung stemmen.

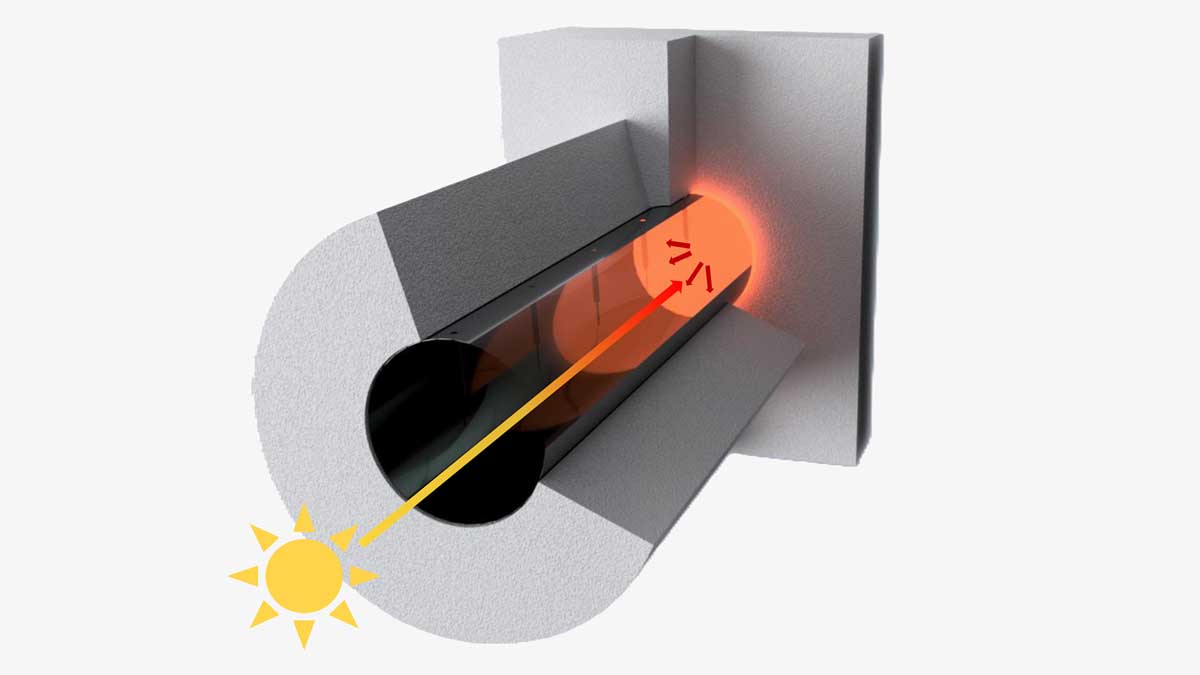

Großwärmepumpen, die etwa Energie aus Abwasser ziehen und diese für Haushalte und Einrichtungen nutzbar machen. Im Sommer kann die Energie aus dem Abwasser zum Kühlen der Gebäude genutzt werden, im Winter zum Heizen. Einige Schwimmbäder, Möbel- und Bauhäuser sowie Quartiere werden bereits mittels Abwasser und Wärmepumpen versorgt. Auch Unternehmen, wie Zalando nutzen für ihre Büros diese Technologie. Im großen Maßstab und für die Berliner Fernwärmeversorgung wird aktuell das Berliner Heizkraftwerk Reuter West klimaneutral umgebaut.

Bis 2026 wird dort eine Großwärmepumpenanlage errichtet, die die Energie aus dem Abwasser der nebenan liegenden Kläranlage nutzt, auf ein höheres Temperaturniveau hebt und ins Berliner Fernwärmenetz einspeist. Die Kläranlage ist in Hand der Berliner Wasserbetriebe. Gleich neben der Kläranlage befindet sich eine Müllverbrennungsanlage der BSR, dem kommunalen Müllentsorgungsunternehmen Berlins. Die Abwärme aus der Müllverbrennung wird bereits für die Fernwärme genutzt und ebenfalls bis 2026 modernisiert, um die Abwärme effizienter zu nutzen.

Im Anfangsstadium befindet sich noch das Potenzial und Nutzung von Abwärme aus Rechenzentren. Die Abwärme eines Rechenzentrums der Telekom soll ab 2025 für die Wärmeversorgung eines Wohnquartiers in Berlin Schöneberg sorgen. Weitere Potenziale werden untersucht. Einer Studie im Auftrag der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr und Klimaschutz zufolge, kann Abwärme in Zukunft 10 Prozent des Berliner Wärmebedarfs stemmen.

Tief in der Erde schlummert großes

Noch ungenutzt ist bislang das Potenzial der Tiefengeothermie. Die Möglichkeiten werden aktuell untersucht. Ein stadtweites Bergrechtsfeld zur grundsätzlichen Nutzung der Tiefengeothermie wurde beantragt, die Stadt ist guter Hoffnung, die Genehmigung zu bekommen. Bis Ende des Jahres soll der Berliner Untergrund bewertet werden. Berlin befindet sich am Rand des sogenannten Norddeutschen Beckens, eines von drei grundsätzlich prädestinierten Gesteinsschichten für die tiefe Geothermie.

Per Bohrungen soll einmal sogenanntes Thermalwasser aus Tiefen von mehr als 1.000 Meter hochgepumpt werden, für die Fernwärmeversorgung genutzt und anschließend durch eine weitere Leitung wieder in die Tiefe abgelassen werden, wo das Wasser sich wieder erhitzen kann. Auch die thermische Nutzung von oberflächennahen Gewässern wird untersucht und befindet sich schon in der Umsetzung, wie ein Flusswasserkraftwerk an der Spree in Berlin-Schöneweide zeigt. Im Rahmen des Masterplans Solarcity gilt auch die Solarthermie als – wenn auch kleiner – Teil der Lösung.

Die BEW will Netze zur Fernwärmeversorgung weiter ausbauen. Die Nachfrage sei immens, so Uwe Scharnweber von der BEW. Aktuell schaffe man jedes Jahr 20 Kilometer Erweiterung. Ziel sei, dieses Wachstum bis 2030 zu verdoppeln. Doch ohne dezentrale Quartierslösungen werde die Wärmewende in Berlin auch nicht gelingen, so BEW-Vorstand Feuerherd. Dafür brauche es Unternehmen, die in der Stadt investieren. Unternehmen wie der Ökoenergieversorger naturstrom etwa, bieten Mieterstrom für Quartiere an sowie ganzheitliche Wärmekonzepte mit oberflächennaher Geothermie.

Die Fachgebietsleiterin für Grundsatzfragen der Energiepolitik im Berliner Senat für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Christina Gerts, hob auf der Podiumsdiskussion hervor, dass das Land Berlin nun besser die Belange und Erfordernisse der BEW in die bundespolitische Auseinandersetzung einbringen und als Schnittstelle fungieren könne. Andere Städte sind bei bei der kommunalen Wärmeplanung weiter – da diese schon früher die Wärmeversorgung in kommunaler Hand hatten, wie Feuerherd betonte. Aber es gebe eine enge Kooperation untereinander. „Wir schauen aufeinander und lernen voneinander“. Manuel Grisard